JUDOsでは、海外で柔道指導者として活躍されている方々の声をお届けする「海外からの柔道指導だより」を掲載しています。

ミャンマー

Menden Judoki In Myanmar, 4,364 km away from Japan.🇲🇲vol.21

写真:ジャパンカップ終了後の集合写真

めんでん柔道記

〜4,364km離れたミャンマーの地で🇲🇲vol.21

「一燈照隅、万燈照国 ― ジャパンカップと玉置桃さん来緬の記録」

第1章 はじめに ― 安堵の中で感じたこと

2025年10月、在ミャンマー日本大使館と平沼道場の共催により、「Junior Judo Japan Cup Myanmar 2025」(以下、ジャパンカップ)を開催することができました。

この大会は、私たちにとってただの試合ではありません。コロナ禍と政変によって本大会が途絶えていたミャンマーで、再び“柔道の灯”をともすための挑戦でもありました。

在ミャンマー日本大使館、日本企業、ミャンマー企業、ミャンマー柔道連盟、そして多くのボランティアの方々が一体となり、ようやくこの日を迎えることができたのです。

その舞台に、三井住友海上柔道部所属の玉置桃さんが来緬してくださいました。

世界で戦うトップ選手がミャンマーの子どもたちと同じ畳に立ち、笑顔で技を交わす――それはまさに夢のような光景でした。

大会後、玉置さんはネピドーへ移動し、ミャンマー柔道ナショナルチームへの指導も行ってくださいました。

この二つの出来事――大会の成功と玉置さんの来緬――は、私にとっても、ミャンマー柔道にとっても大きな転機となりました。

公的な支援が難しい状況の中で、柔道を通じて日本とミャンマーの絆を再び“形”にすることができた。そして、ここまで積み重ねてきた多くの努力と協力が、確かな成果として結実しました。その瞬間、私の胸にあったのは「達成感」よりも「安堵」でした。

大会が終わったあと、ふと三年前にミャンマーへ来た日のことを思い出しました。何もないところから始めた少年柔道。柔道を続ける場所さえなかったこの国で、少しずつ仲間を増やし、選手を育て、そして試合という“場”を作り上げた――。

それを思うと、胸の奥にじんわりと温かいものが広がりました。全てを出し切り、体調を崩すほど動き続けた日々の先にあったのは、静かな満足と、次の一歩への覚悟でした。

今回は、その出来事についてご報告させていただきます。

ジャパンカップの会場(ヤンゴン日本人学校)と大会バナー

井上康生先生からのビデオメッセージ

第2章 柔道がつなぐ

― 公的支援の空白を超えて

ジャパンカップの開催は、決して簡単な道のりではありませんでした。大会をやりたいという声が最初に上がったのは、今年の初め。 柔道連盟の関係者から「ミャンマー柔道連盟の会長が日本大使に会いたい」という相談を受けたのが、すべての始まりでした。

その後、在ミャンマー日本大使館の加藤岳さんとお会いする機会があり、私自身がミャンマー柔道に懸けてきた思い、そしてこの国で積み重ねてきた活動の経緯をお話しすることができました。

それがきっかけとなり、大使公邸での食事会が実現します。

その席で、吉武将吾臨時代理大使から「ミャンマー柔道のために、何かできることはありますか」と尋ねられ、ミャンマー柔道連盟側から「以前行われていたジャパンカップをもう一度開催したい」という提案がありました。

その言葉を聞いた瞬間、私は心の中で「ようやく、日本とミャンマーがもう一度手を取り合える時が来た」と感じました。

しかし、そこからが本当のスタートでした。

準備を進める中で、年末に行われる選挙やSEA Gamesの予定などの理由から「やはり開催できないかもしれない」という連絡が入ったのです。

正直、心が折れそうになりました。

それでも、一度動き出した以上、止めることはできませんでした。

「今やらなければ、このチャンスは二度と来ない」

――そう自分に言い聞かせながら、できることを一つひとつ積み上げていくしかありませんでした。

日本遠征の引率などでミャンマー国内を離れることも多く、思うように準備が進まない日々が続きました。それでも、大使館の加藤さんをはじめ、多くの方々が支えてくださり、大会の概要づくり、スケジュール調整、スポンサー交渉などを一緒に進めてくださいました。

特にスポンサーの支援は想像を超えて集まり、最終的には当初の3倍近い規模の予算で大会を開催することができました。

ミャンマーで“柔道”という分野に、これほど多くの人が力を貸してくださったことは、これまでありませんでした。

ジャパンカップのロゴ

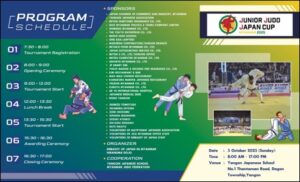

大会プログラムとスポンサーの皆様

一方で、現地での運営には本当に苦労しました。

大会前日まで「審判や係員は20名ほど来る」と聞いていたのですが、 実際に会場に現れたのは6名だけ。

また、組み合わせ表を何度も確認しても、当日になって「この選手が入っていない」と指摘されることもありました。

ミスや混乱を一つずつ解決しながら、なんとか大会を形にしていく――それは日本での大会運営とはまったく異なる難しさでした。

その過程で、ある日本人の協力者がふと漏らした言葉が印象に残っています。

「ミャンマーの人とこの仕事をすると3.4時間かかるけど、日本人同士なら30分で終わった。」

確かに、効率だけを見れば日本の方が早い。

けれど、この国で何かを成し遂げるには、“時間”よりも“人の思い”が何より大切だと感じました。

遠回りのように見えても、一人ひとりの気持ちを丁寧に繋げていくこと。それこそが、ミャンマーで何かを築くための唯一の道なのだと思います。

ジャパンカップを通じて、「思い」や「理念」だけでは、何も動かない。現実を動かすには、実務、調整、そして信頼関係が欠かせない。

その積み重ねこそが、未来の基盤をつくるのだと。

この大会は、柔道の勝敗を超えて、人と人、国と国を結びつける大きな“橋”になったと思います。

ジャパンカップの会場

第3章 玉置桃さんという“燈”

ジャパンカップの開催に合わせて、三井住友海上柔道部所属の玉置桃さんがミャンマーを訪れてくださいました。

世界で戦うトップ選手が、遠く離れたこの国の子どもたちに技を伝え、同じ畳の上で汗を流してくれた――その光景は、まさに夢のようでした。

大会当日、玉置さんは試合の合間にも子どもたちに優しく声をかけ、笑顔を絶やさず、誰よりも丁寧に指導をしてくれました。

その姿を見ていて、私は「これが柔道家としての原点なのかもしれない」と感じました。

そして、玉置さんが選手たちに伝えてくださった言葉があります。

「人の見ていないところでもやる。人に言われなくてもやる。人と違うことをやる。そして人と違う結果が出る。」

たった一言でしたが、その言葉は確かに選手たちの心に火を灯しました。

特に日本遠征に参加した2人の男子選手は、玉置さんが帰国してすぐに「自主練をしたい」と申し出てきました。そして、その話を聞いた他の選手たちも「自分も一緒にやりたい」と集まってきたのです。

一人の行動が、次の行動を生み出す。

その瞬間、私は「一燈照隅、万燈照国」という言葉を思い出しました。

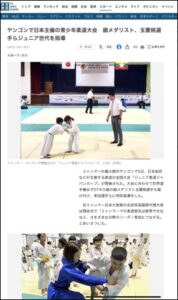

ジャパンカップにて玉置さんが子供たちを指導している様子

まさに、玉置さんという“ひとつの灯”が周りの心を照らし、広がっていくのを目の前で感じました。玉置さんの来緬は、選手たちだけでなく、社会全体にも明るいニュースをもたらしました。

日本大使館や企業関係者、そしてミャンマー柔道連盟の方々が、 「日本のトップ選手がミャンマーに来てくれた」と本当に喜んでくださり、大会や柔道を通じた交流に新しい希望を見出していました。

さらに、ヤンゴンでの指導の様子は日本や現地メディアでも多く取り上げられました。混乱が続く中で、柔道を通じた明るいニュースがこれほど広がったのは、私自身も初めてのことでした。

産経新聞に掲載された記事

ニュース映像の中で、笑顔で玉置さんに話しかける子どもたちの姿を見たとき、胸の奥がじんと熱くなりました。混乱や停滞の続く社会の中で、柔道が人々の心を動かし、笑顔を取り戻す力を持っている――。 そのことを、私は改めて実感しました。スポーツは単なる競技ではなく、人と人、国と国を結びつける“言葉のいらない外交”になり得る。その現場を、私は確かにこの目で見ました。

そして何より印象的だったのは、玉置さんの“人としての在り方”でした。世界の舞台でずっと戦っている選手でありながら、決して驕らず、常に謙虚。どんな時も「ありがとう」「うれしい」「おいしい」と言葉にし、その場の空気を明るく、温かくしてくれる人でした。玉置さんという“燈”がともったことで、ミャンマー柔道の子どもたち、ナショナルチーム、そして指導者たちの中に、その灯が次々と広がっていくのを目の当たりにしました。

第4章 共に学ぶ

― 日本とミャンマーの柔道の違い

一連の出来事を通して、改めて日本とミャンマーの柔道の“違い”と “共通点”を考える機会になりました。畳の上で使う技は同じでも、 その背景にある「環境」や「仕組み」には大きな差があります。

まず、共通点から言えば、両国には“人を敬う心”が根づいています。年長者を尊び、礼を重んじ、他者への思いやりを大切にする。その根底には、どちらの国にも仏教的な価値観が流れているように感じます。だからこそ、柔道がこの国に受け入れられ、子どもたちが自然に礼法を身につけていくのだと思います。

一方で、構造的な部分には大きな違いがあります。日本では柔道が教育・社会・産業と密接に結びつき、体系的に支えられています。学校教育や部活動、警察・自衛隊・実業団といった受け皿、さらには柔道整復師や教職など、競技を終えた後のキャリアパスまで含めて、“柔道を続けられる仕組み”が整っています。

近年では、実業団に所属しながら大学院に通い、研究者としての道を歩みその後、大学の教員として活動する方も増えています。

こうした「入口から出口までの流れ」が、長期的に日本の柔道を支えているのだと思います。そしてその背景には、先人たちが築き上げてきた制度と、「柔道を通じて社会に貢献する」という意識の高さがあります。

一方のミャンマーでは、柔道の裾野はまだ狭く、個人の熱意と努力によって支えられている部分が大きいと感じます。

大会や練習環境も限られており、柔道を続けた先にどんな道があるのか――その“出口”がまだ明確ではありません。

だからこそ、今のミャンマー柔道を動かしている人たちは本当に尊い存在です。彼らは柔道を愛し、自分の時間とお金、エネルギーを惜しまず注いでいます。組織としての成熟度や仕組みの整備はまだ途中かもしれませんが、「柔道が好きだ」という純粋な思いが、この国の柔道を前に進めている。

私はその姿に、何度も胸を打たれてきました。

ただ同時に、今後の発展のためには“仕組み化”が欠かせないと感じています。属人化された組織では、人が変わるたびに流れが止まり、継続性が失われてしまう。

柔道を「人の力」だけでなく、「仕組みの力」で支えられるようにしていくこと。これが、これからのミャンマー柔道にとって最も大切な課題だと思います。

日本の柔道が“完成された形”であるなら、ミャンマーの柔道は“これから形を作っていく途中”にあります。

そこにこそ、伸びしろと可能性がある。日本が過去100年かけて積み重ねてきたように、ミャンマーも今、最初の一歩を踏み出しているのだと感じます。

柔道は「人づくりの道」です。制度も設備も大切ですが、根本にあるのはやはり“人”だと思います。

だからこそ、これからも私は人と人をつなぎ、現地の指導者や子どもたちと一緒に考え、学び合いながら、この国に合った柔道の形を少しずつ作っていきたい。

日本がミャンマーから学ぶことも、きっとたくさんあります。

便利さや効率の中で失いかけている“人の温かさ”や“助け合いの心”。 それは、ミャンマーの柔道の現場で日々感じる大切なものです。

おわりに ― 知行合一の道

2025年10月のジャパンカップ、そして玉置桃さんの来緬――

この二つの出来事を通して、私は改めて「行動することの大切さ」を 実感しました。

頭で考えることは簡単です。

けれど、実際に動いて、形にすることは想像以上に難しい。

準備の段階では、何度も壁にぶつかりました。

思うように進まない現実、すれ違い、そして葛藤。

それでも動き続けることで、周囲の人が少しずつ協力してくれ、道が開けていきました。

「思い」だけでは届かない。

「行動」だけでも続かない。

思いと行動、その両方を一つにすること――

それが「知行合一」だと感じます。

ジャパンカップをやり遂げたあと、心の奥には大きな安堵がありました。けれど同時に、「まだここからが始まりだ」とも思いました。

大会を作ることがゴールではなく、そこから何を学び、どう次につなげていくか。その先に、本当の“発展”があるのだと思います。

私はこの国で柔道を通じて多くの人に出会い、人が人を支え、想いが形になっていく瞬間を何度も見てきました。

柔道を教えるということは、技を教えるだけではなく、生き方や考え方を共有することでもあります。

そしてそれは、指導する側の私自身が、常に学び続けることを意味しています。

「柔道を通して人を育てる」――

この言葉を、私はこれからも自分の指針として歩んでいきたいと思います。

組織をつくり、仕組みを整えることも大切ですが、その中心にあるのは、やはり“人”です。

人が育ち、人がつながり、そしてその輪が社会を少しずつ変えていく。一人の行動が、次の行動を生む。

小さな灯が、やがて国全体を照らす光になる。

玉置さんの姿を見て、子どもたちの変化を感じて、私はそのことを確信しました。

これからも、柔道を通してできることを一つずつ積み重ね、ミャンマーにおける柔道の可能性を広げていきたい。

そして、どんな環境の中でも「知」と「行」を結びつけ、自分自身が成長し続ける存在でありたいと思います。

参考文献

1.ヤンゴンで日本主催の青少年柔道大会 銀メダリスト、玉置桃選手らジュニア世代を指導 . 産経新聞オンライン. https://www.sankei.com/article/20251005-REEIDEBMZRNODMYP6L6FT5ODGY/ .2025/11/11閲覧

2. ジュニア柔道ジャパンカップ2025を開催 . 在ミャンマー日本大使館embassy of Japan in Myanmar . https://www.mm.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20251010-JJJB.html. 2025/11/11閲覧

平沼大和(ひらぬまやまと)

1997年北海道生まれ、2023年からミャンマー柔道連盟ナショナルチーム代表監督。中央大学商学部会計学科卒業、体育連盟柔道部所属。柔道実業団選手としてスポーツひのまるキッズ協会に所属の後、カナダ柔道連盟ナショナルチームアシスタントコーチを経て現職。

JUDOsでは海外で柔道指導をしている方々の活動記を紹介しています。興味のある方は事務局までご連絡ください。