本法人では、2025年9月16日から9月25日の期間、東海大学付属高校柔道海外研修団のポーランド🇵🇱派遣を支援しました。

東海大学付属高校柔道海外研修団は、ポーランド・ザコパネで開催された国際柔道キャンプ「BOSEI training camp-reach for the stars-」およびキャンプ期間中に開催された国際親善団体戦に参加しました。

また、ビトム市では地元の小学校を訪問し子どもたちと交流を行い、アウシュビッツでは平和研修を実施しました。

東海大学新聞でも紹介されました:付属高柔道選手がポーランドへ 柔道の技術や国際平和を学ぶ)

同大学付属熊本星翔高等学校の穴井亮平教諭からのご報告です。

2025年度付属高校柔道海外研修報告書

東海大学付属熊本星翔高等学校

穴井亮平

1.出発

2025年9月16日(火)、遠隔地からの参加者である穴井、奥村、髙倉、田中、三浦、山田の6名は、アパホテル京成成田駅前に前泊した。翌17日(水)には、伊藤、井上、鈴木、坪井、松林、三ツ石の6名が合流し、計12名の研修団として出発した。なお、相模高校から参加予定であった木原は怪我のため不参加となった。今回の研修の往路には、プライベートの旅程が一致していたESツアーの中川様もウィーン空港まで同行してくださり、多大なご支援をいただいたことに深く感謝している。

ポーランドへの往路は、成田空港を11時00分に出発し、18時20分にウィーンに到着。22時30分発の便に乗り換えて、23時40分にクラクフに到着する予定であった。到着後はバスでホテルへ移動し、宿泊する段取りであった。しかし、成田発の便が約3時間遅れたため、ウィーン空港での乗り換え時間がわずか30分となり、穴井、髙倉、田中の3名が乗り継ぎに間に合わず、ウィーン空港に取り残される事態となった。他の9名は無事に乗り継ぎを終え、予定通りクラクフのホテルへ到着し宿泊することができた。

乗り継ぎに失敗した原因は、髙倉と田中が乗り換え口ではなく出口に進んでしまったことにある。事前に乗り換え口への移動を明確に伝えておくべきであったと深く反省している。取り残された3名は、ESツアーの中川様と連絡を取りながら対応を進め、中川様が宿泊予定であったホテルを譲っていただくことで、ウィーン空港近くのホテルに宿泊することができた。翌日の午後の便でポーランドに向かい、夕方にはクラクフでの研修を終えた研修団に無事合流することができた。中川様には多大なご迷惑とご負担をかけてしまったが、的確な対応と温かいご配慮のおかげで研修団への合流が叶った。今回の一件は、海外研修における事前の情報共有の重要性を改めて認識する機会となった。今後の研修活動においては、より一層の注意と準備を心がけていきたい。なお、穴井、髙倉、田中は航空機の乗り継ぎ失敗と合わせて、スーツケースの遅着も経験した。改めて、日本とは違い物事がうまく進まない現状を体験し、日本の素晴らしさを再認識すると共に、海外では物事に動じない精神力も大切であると感じた出来事であった。

出発時成田空港で

航空機の乗り換えができずに泊まったホテル

2. 柔道キャンプ

今回の合宿は、ポーランド北部のザコパネ市にあるポーランドオリンピックセンターにて行われ、様々な外国選手との合同練習を通じて技術向上と国際的な経験を積む貴重な機会となった。

1日目午前は、外国選手のレベルが高くなく、アップ10分に始まり、寝技打込10分、寝技一本勝負20分、立技打込10分、立技投込10分、立技乱取6分×10本を行った。しかし、午後になるとポーランドジュニアナショナルチームを含む高レベルの外国選手が加わり、練習の強度が一気に上がった。アップは各自で行い、寝技一本勝負10分、立技打込10分、立技乱取4分×16本と乱取の本数も増加した。2日目は、1日目午後と同様の強度で行われ、アップ10分、寝技乱取4分×4本、立技打込10分、立技乱取4分×12〜14本と実戦形式の練習が中心となった。3日目午前はポーランドジュニア代表が不参加となったが、佐々木浩太郎先生が合流し、アップ10分、寝技打込5分、寝技乱取4分×5本、立技打込10分、立技乱取4分×12本と充実した内容に加え、穴井によるローリング技術紹介15分、三ツ石による背負投技術紹介15分が行われ、技術的な学びも深まった。同日午後は再び高強度の練習となり、アップ10分、寝技一本勝負10分、立技打込10分、立技乱取4分×12本が実施された。最終日の4日目は、1日目午後と同レベルの強度で、アップ10分、寝技乱取10分、立技打込10分、立技乱取4分×12本に加え、奧村による内股、穴井による体落の技術紹介が行われた。

全体を通して、慣れない外国選手との練習は非常に良い経験となり、技術面だけでなく精神面でも大きな成長を感じることができた。特にポーランドジュニアナショナルチームとの乱取は、国際大会を想定した実戦的な練習となり、今後の競技力向上に大きく寄与する内容であった。

ポーランドオリンピックセンター

技術指導

練習風景

指導者集合写真

参加者集合写真

3.団体試合

2025年9月20日(土)17時00分より、「望星ポーランド柔道チームトーナメント」が開催された。本大会は体重別7人制による団体戦形式で行われ、ポーランド国内外から実力あるチームが集結した。参加チームは、ポーランドジュニアナショナルチーム、ポーランド・ウクライナ・オランダの混成によるミックスチーム、そして日本から参加の付属高校柔道部チームの3チームである。会場には河野章在ポーランド日本大使も来場し、第一次世界大戦後に多くの孤児を救った日本への感謝と歴史的な共通点から、ポーランドは日本に好意的な国である旨の説明を受けた。各チームはそれぞれ2試合ずつ対戦し、熱戦が繰り広げられた。付属高校チームはポーランドジュニアナショナルチームとの2試合では敗れたが、ミックスチームとの2試合では見事に勝利を収め、最終的に2勝2敗で2位という成績を残した。

特筆すべきは、ポーランドジュニアナショナルチームの競技レベルの高さである。技術・体力ともに非常に高く、付属高校チームは全力で挑んだものの、歯が立たない場面が多く見受けられた。彼らの個々の選手の完成度は、付属高校チームにとって大きな学びとなった。一方で、試合運営においては課題も残った。特に審判の判定に偏りが見られ、選手たちが精一杯戦ったにもかかわらず、公平性に疑問を抱かせる場面があったことは残念である。言うまでもなく、試合においては判定の透明性と中立性が求められるため、今後の改善が望まれる。

それでも、各チームの選手たちは最後まで諦めることなく、互いに敬意を持って試合に臨んだ。異なる国籍や文化を持つ選手たちが一堂に会し、柔道を通じて交流を深めた本大会は、スポーツの持つ力と可能性を改めて感じさせる貴重な機会となった。付属高校チームにとっても、国際舞台での経験は今後の成長に大きく寄与するだろう。

アップ風景

試合風景

河野在ポーランド大使と

表彰式

4.ビトムでの研修

2025年9月23日(水)の午前中に、ポーランド・ビトム市にある「ユゼフ・シャフランカ神父スポーツ小学校(Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka)」と、国内最大級の柔道クラブ「GKS チャルニ ビトム(GKS Czarni Bytom)」を訪問した。両施設はスポーツ教育において高い水準を誇り、地域に根ざした人材育成の場として認識されている。

まず訪れたスポーツ小学校では、各種スポーツに力を入れた専門的なカリキュラムが提供されており、校長先生の案内のもと、英語・科学・IT・体育の授業を見学することができた。授業は活気に満ちており、生徒たちは真剣に学びながらも伸び伸びと活動していた。特に印象的だったのは、校内で「JUDO」と書かれたTシャツを着用している生徒が多く見られたことであり、柔道が日常的に根付いていることがうかがえた。給食の体験も行い、ポーランドの学校生活を肌で感じる貴重な機会となった。

続いて訪問したGKS Czarni Bytomは、ポーランド国内でも屈指の柔道クラブであり、ヨーロッパでも高い評価を受けている名門である。これまでにオリンピック金メダリストや世界選手権メダリストを輩出しており、技術力・育成力ともに非常に優れている。クラブには広々とした道場だけでなく、宿泊施設も併設されており、合宿や遠征にも対応できる充実した環境が整っていた。施設の清潔さや設備の充実度は素晴らしく、柔道を学ぶ者にとって理想的な環境であると感じた。

今回の訪問を通じて、ポーランドにおけるスポーツ教育の質の高さと、柔道が文化として根付いている様子を実感することができた。学校とクラブが連携しながら、子どもたちの健全な成長と競技力向上を支えている姿は、非常に感銘を受けるものであった。今後の国際交流や柔道教育の参考として、大変有意義な訪問となった。

ユゼフ・シャフランカ神父スポーツ小学校(Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka)」訪問

同小学校にて

GKS チャルニ ビトム(GKS Czarni Bytom)道場見学

道場の功績

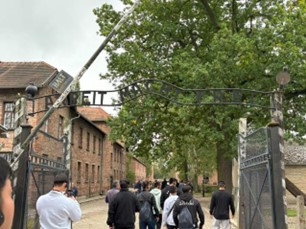

5.アウシュビッツ研修

2025年9月23日(水)の午後からアウシュビッツ見学が実施された。第二次世界大戦中にナチス・ドイツによって設置された強制収容所であるアウシュビッツは、歴史の悲劇を肌で感じる貴重な学びの場であり、今回の研修の中でも特に重要な意味を持つものであった。

まず紹介されたのは杉原千畝外交官である。彼はユダヤ人を救うためにビザを発給し、アウシュビッツからポーランド人を救った日本人として知られている。また、第二収容所において虐殺以外で最も多かった死因は餓死であることが説明された。現在は雑草が生えている場所も、当時は収容者が飢えを凌ぐために食べていたため、草が生えていなかったという話は、想像を絶する過酷な状況を物語っていた。さらに、スポーツと戦争の違いについての考察も共有された。スポーツは勝敗がついた後に互いを尊重し握手を交わすが、戦争では勝者が何をしても正義とされてしまう。スポーツは戦争ではないからこそ、終わった後に相手を尊重する姿勢が必要であり、それがなければ戦争と同じになってしまうという言葉は、平和の本質を考える上で深く心に残った。

当日は午前中の小学校訪問や柔道場訪問によりアウシュビッツへの到着が約2時間遅れ、見学時間が1時間に限られてしまったことは非常に悔やまれる。今回の研修の意義としてアウシュビッツ見学が持つ重みを、アントニー先生やヴォリテック先生と十分に共有できていなかったことが反省点として挙げられる。それでも、付属高校生たちは「しっかりと学ばなければならない」という自覚を持ち、限られた時間の中で真剣に見学に臨んでいた。日本語ガイドのジョセフィーヌさんの配慮により、第二収容所の見学も実現し、より深い理解を得ることができた。今回の研修は、歴史を学び、命の尊さと平和の意義を考える貴重な機会となった。

第一強制収容所門

第一強制収容所ガス室

第二強制収容所門

第二強制収容所住居

6.まとめ

今回の研修は、航空機の乗り継ぎ失敗とスーツケースの遅着という予期せぬトラブルから始まったが、振り返ると良い経験であった。世界遺産であるクラクフの旧市街地を訪れることができなかったのは心残りであったが、それ以上に得られた経験は非常に貴重であった。

柔道国際合宿や国際試合への参加、小学校や道場の訪問、そしてアウシュビッツの見学など、多岐にわたる活動を通して、柔道を軸にした国際交流の意義を深く実感することができた。特に柔道を通じて、言語や文化の壁を越えて心を通わせることができたことは、非常に印象的であった。また、小学校訪問では、子どもたちの純粋な笑顔に触れ、教育が人間形成に果たす役割について考えさせられた。道場訪問では、ポーランドにおける柔道の普及状況を垣間見ることができた。アウシュビッツの見学は、ポーランドの歴史と文化を学ぶ上で欠かせない体験であった。目の前に広がる施設の静けさと重みは、言葉では表現しきれないほど深い衝撃を覚えた。この地で起きた悲劇を忘れず、平和の尊さを改めて胸に刻むことができた。

本研修は、「海外で同世代の若者たちと柔道及び集団生活を通じて友好親善を図る」「ポーランドの歴史と文化を実地研修するとともに、学園付属の高校生として、創立者が掲げた国際平和構築の理念を学ぶ」という開催主旨を十分に体現するものであった。多くの学びと気づきを得ることができ、今後の人生においても大きな糧になると確信している。最後に、この貴重な研修の機会を支えてくださったJUDOsの皆様、東海大学関係の皆様、ポーランド関係の皆様に心より感謝申し上げて報告のまとめとする。

ポーランド最後の食事の後に